館長のつぶやき~「佐藤春夫の少年時代」(35)

初恋の人、大前俊子との出会い(四)

春夫に「猶太(ゆだや)なる大工の子より我が街の瀬戸物屋なるかの子恋しき」(明治43年2月「スバル」)の和歌があるように、これまでは年譜的にも俊子は陶器店の娘とだけ把握されることが多かった。陶器店を切り盛りしていたのは、やり手の母田鶴(たづ)で、父大前雄之助は実業家で、地元選出の政治家でもありました。生まれは三重県南牟婁郡神川村(かみかわむら)神ノ上(こうのうえ・現熊野市)、明治初年に新宮に移り住み、西村家(西村伊作の先代)の木材を売りさばいていたということです。新宮での顔役で、新宮に貯木場を作り、河口の石の堤防を設計したりしたといいます。現在、熊野地方での状況がほとんど把握されていない自由民権運動にも参画、国会開設運動なども展開したようです。三重の尾崎行雄や岡山の犬養毅らとも交流していました。大阪での自由党の決起集会にも熊野の代表として参加しています。大前家には尾崎や犬養の書簡類も残されていたらしい。県会議員在職の明治23年、国会開設の最初の衆議院議員選挙に立候補、選挙運動を展開していましたが、ユスリにきた暴漢を追って2階から陥落、それが致命傷になって急死、42歳でした。県の内外からその死を悼まれ、葬儀には自由党の副総理であった中島信行(神奈川県選出の初代衆議院議長)も参列しました(「和歌山県議会歴代議員名鑑・昭和44年9月刊」)。俊子が生まれたのは、その翌年、母親田鶴も30歳過ぎで寡婦となりましたが、まもなく幼い長男を亡くしてさらに苦境、男勝りの度胸と腕とで、病気がちの十郎やしづ、俊子を育て、明治30年代では新宮一の瀬戸物商になっています。

俊子の甥江田秀郎は名古屋から注文取りに来た男から聴いた記憶として、「あんたのおばあさんは大した人で瀬戸の窯元まで来て一山買い取り、自分の必要な品物は選び取り、残りは売り捌いて結構一商売して帰る。男勝りの度胸と腕とを持った人じゃ」と話してくれたと言うことです。夫の雄之助と同郷でしたが、寺子屋の教育しか受けていなかったようですが、朝日新聞を毎日丹念に読む人であったと、秀郎は感心しています。

俊子の10歳上の姉江田しづが子供たちを連れて新宮に引き上げるのは、明治40年10月で、夫の江田重雄が飾磨郡視学から鹿児島県視学に転任するに際してのものでした。初めの数ケ月は、陶器店の2階住まい、隣の倉庫の天井には商品の土瓶がたくさん吊るされていて、階段下の小さな囲いには荷造り用の藁(わら)が入れてあったと言います。そこへ大石誠之助宅の飼い犬ブラが居ついて、子犬を生んで育てたこともあります。茶と白の斑毛の雌のきれいなセッターで、大石が拘引された時から行方不明になり、悲劇的な最期を遂げて遺骨が墓地に埋葬されるとき、突如何処からともなく現れたという、あのブラです。

その後しづの家族は、第1尋常小学校の向かいの、「お下(しも)屋敷」と呼ばれた一画、2軒棟割りの1軒、2間の小ぢんまりとした家に引っ越しました。築地塀で囲って門も庭もある、下級武士の住まい跡です。息子の秀郎は、明治41年頃のこととして、春夫が父に叱られて、よく母の家にウサ晴らしに来た。母が機(はた)を織っていて、杼(ひ)が椿の木の方へ飛んだ。春夫が拾ってくれたのを、母は未来の文豪に杼を拾わせるのは恐縮だと言いながら受け取った光景は、鮮烈な印象として残っていると言います。

春夫や2級上の中村楠雄らの中学生が、「お下屋敷」のしづの家に出入りするようになったのはこの明治41年の頃で、春夫にとっては中学2度目の3年生の終わりから4年生にかけてで、心の憂さを慰めるのには恰好の場になったようです。「彼女の姉はしばらく婚家から離れて故郷で暮らす間、店では狭いから姉妹は一戸を構へて住むといふ。その家がわたくしの家の近くに決まつたので、わたくしは今度はこの姉妹の家に日夕入りびたつた。」(「詩文半世紀」「序章 恋と文学」)

江田重雄家族写真(右から2人目、俊子)

江田重雄家族写真(右から2人目、俊子)

春夫はさらに書いています。「文学書を読むといふことが、その時代には学校でも家庭でも一つの禁忌であつたのである。そこでわたくしは、かの三号病室の今は亡き少年患者の姉妹の家へ、文学書を持ち込んでそこで読むことにしてゐた。この姉妹は文学を真に理解してゐたわけでもなかつたらうが、何故か、わたくしの文学志望に興味を抱いてわたくしの志を励ましてくれるやうな傾向があつた。また一種のわが精神的パトロンである。」と。

しづの3人の子どもたちは、何度も熊野病院の厄介にもなったようです。秀郎少年は、春夫に連れられて、お城山や蜜柑畑にも行った記憶を留めています。しづはかって教師を務めていたこともあり、文学的な関心も高かったとみえ、春夫から新刊書を借り受けて読んだり、かるた取りの際には読み手を務めたりしています。おそらくそういう場には俊子も同席したであろうと思われます。

秀郎によれば、俊子は「おばさん」と呼ばれることを嫌い、春夫らもそう呼ぶので一時禁句になったと言います。春夫については「佐藤さん」「春夫さん」、時には「反歯(そっぱ)さん」とか、「出歯さん」とか呼び合い、中村楠雄は「楠(くす)さん」であったと言います。

春夫の短編「少年」(「女性改造」大正13年5月)には、16歳の芳子、17歳の行男、15歳の等が登場します。水彩画を描く等は春夫自身がモデルです。城山の望遠鏡に映し出される、坊主山での点景―芳子と行男と芳子の姉と、姉の子どもふたり、草の上に座ったり鬼ごっこをしたりーは、俊子と姉しづ、2人の子どもたち、俊郎と秀郎がモデルです。行男は後に結婚する中村楠雄がモデルに違いありません。「少年」はのちに『佐藤春夫十年集』(昭和3年12月刊)に収められるとき、著名な「少年の日」の一節を一部改変して、題詞として添えられています。―「影多き林をたどり/夢深きみ瞳を恋ひ/温きま昼の丘べ/さしぐまる赤き花にも」。この頃の姉妹の生活ぶりの一端は、「追憶―幼年時代―」(「中央公論」昭和31年4月)などにも描かれています。

春夫らにとって癒しの場所でもあった「お下屋敷」への出入り、和みの時間もそう長くは続きませんでした。明治41年12月、夫の江田重雄が韓国政府の招聘官吏として渡韓することになり、小学4年生の俊郎だけを残して夫に同行すべく新宮を離れたからです。

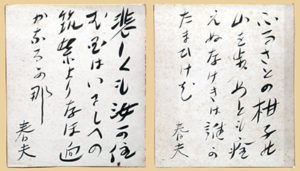

しづが新宮を立つ、間際であったろうか、春夫は姉妹に2枚の色紙に揮毫した和歌を与えています。

春夫が2人に与えた色紙(記念館蔵)

1枚は俊子へのもの―「ふるさとの柑子(かうじ)の山を歩めども癒(い)えぬなげきは誰(た)がたまひけむ」。1枚はしづへのもの―「悲しくも汝(な)が住む国はいにしへの筑紫(つくし)よりなほ遥(はる)かなるかな」。俊子へのものは、俊子の手には届かなかったとみえ、俊子は終生目にすることはかないませんでした。しづの手元に残されたままであったから。

俊子に送られた色紙は、春夫の「殉情詩集」に収められた「ためいき」の詩の第6章に該当します。この「ためいき」の詩は、大正2年「スバル」に発表されたときは、実は全体が7章から成っていて、「悲しき心となりて古郷(ふるさと)にかへりし日の歌なり、これらの歌も亦かのひとに捧ぐ」と添え書きがあります。「かのひと」とは、ここでは日本画家の令嬢尾竹ふくみを指し、春夫が上京後プラトニックな愛情を捧げた相手でした。春夫はふくみへの思いのはざまに、さりげなく第6章として俊子への思いも滑り込ませて、全8章の詩に改変させたのでした。春夫の代表的な詩のひとつ「ためいき」の成立裏話です。

詩集「東天行」(昭和13年10月刊)に収められた「望郷曲」の詩は、亡き俊子を、ゲーテの作品「ヴィルヘルムマイスターの修業時代」のなかの「ミニヨンの歌」になぞらえていて、南国に眠る俊子を悼んで、実に哀切極まる文語詩になっています。

旅回りの一座から引き取った少女ミニヨンが歌ったこの詩は、森鷗外が「即興詩人」で訳して、南国イタリアへの憧れとされる「君知るや南の国」の科白(せりふ)は、時の女学生たちを大いに魅了したと言われていますが、そのミニヨンに紛(まが)う、区別できないほど似ているという俊子像です。

―「ふるさとはみんなみの国/みな月の青葉ににほひ/かがやかに照る日のもとに/たちばなの花さきしかげ/われをよぶつぶらひとみの/ミニヨンにまがひしひとは/早く世にあらずなりぬる。//さすらひの二十年(はたとせ)ののち/海近き丘のふもとに/みいでたる杉の木の間は/おくつきに照る日もくらし/みんなみの国にはあれど/ミニヨンにまがひしひとは/早く世にあらずなりぬる。」

大正12年9月の関東大震災以後、春夫はしばらく熊野に滞在しますが、その折でしょう、俊子宅に悔みに訪れたと言い、おそらく墓参もしたのでしょう。

春夫の昭和31年発表の「追憶」の文章は、登場する人々は仮名で記され、フィクションも忍び込ませていることはすでに述べましたが、その最後は「今から数年前、信州の松本市で講演をすましての帰り、車中で突然近づいてわたくしの名を呼びかけ、ご講演を拝聴させて頂きましたと名刺を差し出した三十がらみの青年紳士」は、俊子の息子であることを名乗ります。

「名刺によるとアルプス山中の某発電所勤務の技師であつた。わたくしの名を幼い時の彼におぼえ込ませて置いたものはその父であつたか母であつたか。それとも祖母か、大伯母か。問ひたい事は多すぎる。わたくしは無言で、あの頃の幼児をこれだけに育てあげた歳月をふりかへり、わが身の白髪の窓ガラスに写し出されたのを見入つてゐるうちに、汽車はとまり、その紳士は「ここで降ります。失礼しました。」と一語を残したまま去つた。」で結ばれています。このことは事実らしく、敗戦2、3年後の話として「詩文半世紀」でも語られています。

この「青年紳士」こそ中村楠雄、俊子の子息で大正4年7月佐世保で出生した中村一郎です。その後大正8年9月には秋子が呉で生まれています。大正9年6月に父を亡くし、大正11年7月には母を亡くし、子どもたちも早く両親と別れざるを得なかった中、多難な昭和、戦時下を生き延びたのでした。